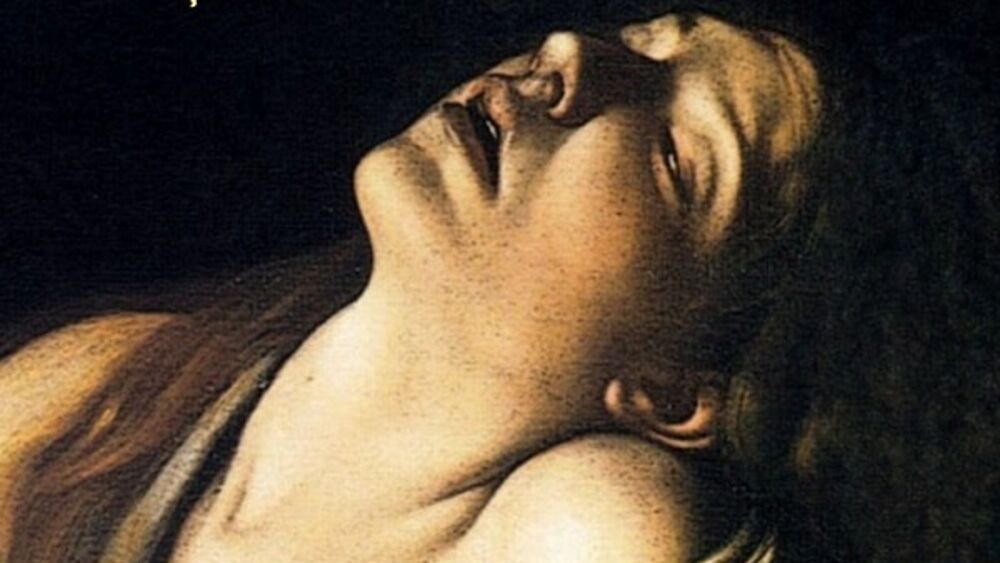

L'attacco di panico

Egidio T. Errico • 30 agosto 2020

L'attacco di panico

Se al di là dell'osservazione fenomenologica

ci disponiamo nella

posizione dell'ascolto, che più ci compete in quanto analisti, potremmo evidentemente renderci meglio conto di come

gli attacchi di panico, non a caso così diffusi oggi, , più che un

sintomo, o un

disturbo, rappresentino in effetti una

domanda, una domanda che però non trova nessun interlocutore in grado di raccoglierla e di rispondervi adeguatamente, vale a dire una domanda che non trova l'Altro cui è destinata.

Una domanda che, di conseguenza, sembra cadere nel vuoto. Una domanda che, non trovando il suo destinatario, diventa un appello senza risposta, un grido, un allarme inascoltato, che non riceve quella parola che, provenendo dall'Altro, possa essere di contenimento, di un contenimento significante.

Ma perché il panicato sembra trovarsi nella drammatica condizione di non trovare risposta al suo appello? La clinica psicoanalitica sembra dirci perché quello che viene meno, quello che manca è, per come dire, la

funzione simbolica

della risposta dell'Altro, che

non arriva, non può fare da supporto, in quanto non è mai arrivata.

Perché, se è vero, come si dice, che

il panicato è della pulsione che ha paura, sembra che

ne abbia paura in quanto non dispone del simbolico per poterla immettere nel registro discorsivo in grado di darle un senso, non possiede, in altre parole, potremmo dire, il "titolo", il "codice", per poter riconoscere la pulsione come qualcosa su cui poter fare argine, circoscriverla in un sapere e dunque riconoscersene di conseguenza la legittimità. In altri termini, per meglio dire, sembra che sia il reale del proprio desiderio, quel nuovo non ancora simbolizzato, a far paura a chi soffre di attacchi di panico,

poiché è come se non si riconoscesse nel diritto di potersi servire del significante, come chiave, come codice, come la "password" per poter comprendere il senso di quel nuovo cui il suo desiderio lo sospinge.

Un paziente piuttosto giovane, un brillante professionista apparentemente molto sicuro di sé, intraprendente e disinvolto con i suoi clienti abituali, non poteva evitare il panico ogni qualvolta ne dovesse incontrare qualcuno nuovo e soprattutto in contesti non abituali: l'angoscia che lo pervadeva in tali circostanze si accompagnava sempre all'inquietante interrogativo:

che ci faccio qui?

Pur sapendo di aver pieno diritto, in ragione della sua professione, di essere lì a ricevere il nuovo cliente, bastava però che la situazione dell'incontro fosse da lui vissuta come nuova, per sentirsi del tutto delegittimato:

è come se mi sfuggisse il senso, e la ragione, e il significato della mia presenza lì

- mi diceva - Chi sono io per essere qui? Che ci faccio qui? -

si chiedeva angosciosamente in quelle circostanze.

Il problema invece non si poneva quando l'incontro poteva avvenire in presenza di un collega, di un collaboratore, meglio ancora di un dirigente, purché figure comunque tali da fungere come raccordo con le ragioni di lavoro che potevano solo in tal modo giustificare la sua presenza lì.

Presenze che, in quanto organiche alla sua Azienda, erano da lui riconosciute come idonee a conferirgli legittimità e "titolo" a stare lì, figure che potevano sussistere come l'Altro del codice,

l'Altro in quanto tesoro dei significanti

in grado di dare senso e contenimento a quel reale pulsionale che si mobilitava attraverso il suo lavoro nell'incontro con l'Altro della domanda.

L'attacco di panico sembra dunque essere l'effetto dello "slegamento" con l'Altro significante, e questo evidentemente perché il panicato non ha mai ricevuto dall'Altro, dal padre - evidentemente -, il "titolo", le "credenziali" per affrontare il mondo.

Il padre infatti a questo serve: se da una parte interdice il godimento dell'incesto, dall'altra autorizza a un godimento altro, e di un ordine superiore, che è quello di potersela sbrogliare da solo nel mondo, perché conferisce, attraverso la parola, il "titolo", appunto, per poterlo fare, vale a dire un desiderio legittimato.

Insomma, il padre è quella figura che funziona proprio perché se da una parte deve fare un po' paura in quanto interdice,

in quanto Legge, dall'altra tranquillizza perché, dopo l'interdizione, autorizza ad altro, dopo il divieto, permette, dopo aver detto no, ora può dire sì.

Nel panicato è mancato evidentemente un padre che abbia potuto svolgere questa doppia funzione, e il sintomo ne è la richiesta, il tentativo di ripristinarla.

Per questo, a mio avviso, l'evoluzione del sintomo "attacco di panico" (paura senza confini) verso il sintomo "fobia" (paura confinata in un oggetto) viene considerata come "un passo verso la guarigione", in quanto, evidentemente, il reperimento dell'oggetto fobico

può essere visto come

la metafora, anzi la metonimia, del padre cui rivolgere finalmente la domanda, e di cui avere, finalmente, anche paura,

perché meglio avere paura di un padre, avendolo, che avere paura non avendo un padre di cui avere paura.

Freud ha dimostrato che la perversione è un non volerne sapere nulla, ma proprio nulla, della castrazione. Una doppia negazione dunque: "non è vero che non c'è il fallo lì dove non posso fare a meno di volere che ci sia". Freud ha chiamato " Verleugnung " questo meccanismo di rigetto, di ripudio della realtà della castrazione. Lacan, riprendendo la questione dal punto di vista della " castrazione della madre ", mette in rilievo come il perverso non tolleri che l'Altro sia "bucato" , sia mancante cioè proprio di quello che gli serve per assicurarsi il proprio godimento, un godimento che egli deve necessariamente prelevare "nel luogo dell'Altro", e che non sopporta possa essere interdetto dalle ragioni dell'Altro, in buona sostanza, non tollera che il proprio godimento possa trovare un limite nel desiderio dell'Altro. Il perverso è dunque colui che si serve della "Verleugnung" (diniego, doppia negazione) per impedire che il desiderio dell'Altro interrompa il proprio godimento , come dire: "il tuo desiderio si oppone al mio interesse? Disturba la stabilità della mia posizione e la certezza delle mie convinzioni? Bene, neanche mi chiedo il perché, faccio prima a rigettarlo di sana pianta, non ne tengo alcun conto, per il semplicissimo motivo che esiste una sola posizione, la mia." In altre parole il perverso non riconosce la differenza dell'Altro , per questo è, appunto, "indifferente" alle ragioni dell'Altro - laddove invece il nevrotico ne soffre - è indifferente alla realtà. Non dice, all'Altro, "è vero che tu non sei d'accordo con me, ma non lo sopporto" - che è invece la posizione del nevrotico, ovvero sia il riconoscimento che l'Altro sta dicendo qualcosa di diverso che lui non sopporta, sia il riconoscimento che lui non lo sopporta, un "doppio riconoscimento", dunque, che aprirebbe comunque ad una dialettica - ma dice, più radicalmente: "non è vero che tu non sei d'accordo con me", confondendo e facendo spesso vacillare la realtà nell 'Altro! Una "doppia negazione", appunto, come a dire che nell'universo mondo non c'è che una sola verità, la sua! E' esattamente questa la posizione di godimento del perverso. Per questo, possiamo dire, che qualsiasi comportamento tendente a disconoscere le istanze altrui, quando queste costituiscono un limite al godimento soggettivo, può essere considerato un comportamento di perversità , come può esserlo, per esempio, in una coppia, quello di un partner che si rifiuti di prendere atto del desiderio dell'altro di volersi, per esempio, separare: si rifiuta di prenderne atto per continuare a farlo sussistere nel ruolo dì partner anche se questi se ne dichiara fuori. E' il caso dello stalking, che infatti è un comportamento perverso. In altre parole, il rapporto perverso non può essere interrotto , poiché si fonda sulla complicità inconscia, di distruggere la castrazione in ciascuno dei partner, di distruggere cioè il desiderio come causa del legame della coppia per sostituirlo con il godimento, in maniera da s congiurare il rischi, insopportabile per il perverso, di poter amare, il rischio, per i p due partner bloccati dal patto perverso, di innamorarsi l'uno dell'altro. Occorre cioè che il godimento nel plagiare l'Altro si incastri con il godimento dell'Altro a farsi plagiare. Da questo patto diabolico, dalla complicità perversa all'interno di una coppia - ma anche all'interno di un gruppo, di un'Associazione, di un'Istituzione, di una Setta - a collaborare attivamente per costruire e difendere la sola Verità possibile, ossia che non vi è nessuna castrazione in ciascuno, non è dunque possibile uscirne , prima di tutto perché l'angoscia che si scatenerebbe in seguito a una tale ipotesi entra a far parte sin dall'inizio dello stesso patto perverso, anzi ne costituisce il cemento, e poi anche perché il rischio di ritorsioni, terribili, anche omicide, è altissimo per chi voglia tirarsi fuori dal gioco, poiché rompere il patto perverso significa infliggere la pena insopportabile della castrazione. Molti femminicidi ne sono un esempio, e, nella Storia, la santa Inquisizione, i roghi, le Crociate ne sono altri. Quali azioni di stalking sistematici possono esserci piu delle "crociate" anche moderne contro tutte le posizioni discordanti da ciò che è ritenuta l'unica verità vera da imporre anche sotto minaccia di morte? In conclusione, è perverso ogni atteggiamento, posizione o comportamento che si basi sul disconoscimento di quella separazione tra gli esseri che di fatto è già data per avvenuta in qualsiasi contesto umano, e che è posta a fondamento dell'amore e della vita.