L'isterica, quella che s'offre nel corpo

Relazione presentata all'evento FAD della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica il 24 maggio 2024

L’ISTERICA: QUELLA CHE S’OFFRE NEL CORPO

Il corpo in psicoanalisi secondo la prospettiva lacaniana

"Ma in nome di che cosa tu vuoi amare te stesso? Precisamente in questo punto si incontra il fenomeno assolutamente straordinario che si realizza a partire dal fatto che l'uomo ama la propria immagina come la cosa a lui più vicina, vale a dire il proprio corpo. E tuttavia il fatto è che, del proprio corpo, egli non ne ha la minima idea. Crede che sia "io". Ognuno crede che si tratti di sé. Invece è un buco. E poi, di fuori, c'è l'immagine. E con questa immagine egli fa il mondo"

J. Lacan, Il fenomeno lacaniano, in: La psicoanalisi n 24, p 17

Il Campo Freudiano

La clinica lacaniana delle nevrosi è fondamentalmente una clinica freudiana, anzi è l’intera clinica lacaniana ad essere una clinica freudiana. Certo, Lacan ha ripensato in altro modo molti concetti freudiani, per esempio, l’inconscio, il transfert, la pulsione e la ripetizione, che ha riscritto e riunito come i quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, nel suo famoso Seminario XI del 1964.[1] Tuttavia, quella di Lacan rimane una clinica essenzialmente freudiana in quanto, possiamo dire, è una clinica della struttura, nel senso di una clinica che riduce a tre le categorie psicopatologiche: le nevrosi, le perversioni, le psicosi, considerandole strutture che si distinguono tra di loro, non sulla base dei sintomi che presentano, ma a seconda di come il soggetto si è originariamente posto nei confronti della castrazione primaria, se cioè attraverso la Verneinung nella caso delle nevrosi, la Verleugnung in quello delle perversioni, oppure attraverso la Verwerfung nel caso delle psicosi; a seconda dunque di come il soggetto ha attraversato l’esperienza edipica. Detto per inciso, è per questo, per ragioni di struttura, che per Lacan, come del resto per Freud, non esistono quadri intermedi tra le tre strutture, né da una si può passare all’altra, anche se possono manifestarsi all’osservazioni sintomi comuni alle tre diverse condizioni. La clinica lacaniana delle nevrosi è dunque, come quella freudiana, la clinica della castrazione, la clinica, propriamente, del Campo Freudiano, vale a dire del campo dell’esperienza del soggetto in quanto formazione dell’inconscio, del soggetto che porta su di sé, senza saperlo, il marchio della propria castrazione.

La nevrosi

La nevrosi, in particolare, può essere considerata la condizione umana per eccellenza, in quanto è sostanzialmente il modo attraverso cui il soggetto costruisce l’ afflizione per il proprio desiderio, che è propriamente l’effetto della castrazione. Per Lacan, la castrazione è infatti il prezzo che paghiamo per poterci costituire come soggetti di desiderio, ed essere soggetti di desiderio significa essere stati raggiunti dalla parola, la parola significante, vale a dire la Parola che proviene dall’Altro in posizione di metafora paterna, come Lacan designa quella funzione terza rispetto al dire della madre, e che in genere coincide con il padre reale. È da questa posizione che la parola opera come taglio, come interruzione - come castrazione dunque - di quel godimento incestuoso che la diade fusionale della madre e del bambino assicura ad entrambi, ma a cui la funzione paterna impone la rinuncia. La parola che opera come taglio del godimento è designata da Lacan il Nome-del-Padre, e si iscrive nel bambino come il principio dell’ordine simbolico, del desiderio e della Legge intesa come etica soggettiva. Va notato, di passaggio, a questo proposito, che, in Lacan, è la Legge ad essere resa possibile dalla castrazione e non viceversa, come invece erroneamente crede il nevrotico, e cioè che sia il padre ad inibirgli il desiderio e non egli stesso, rifiutando la castrazione. Per dirlo in altri termini ancora, è la parola significante che opera come lettera, vale a dire come taglio della lingua materna propria del registro dell’immaginario, ad introdurre il bambino nel registro del simbolico, all’uso cioè del linguaggio condiviso, proprio del patto sociale. È dunque la parola il vero trauma che è all’origine della nostra vita di esseri umani, poiché è la parola a separarci dalla nostra originaria natura animale e a costituirci come esseri umani. È la parola che fa del nostro organismo un corpo umano, un corpo parlante. Nessun essere umano nasce con un corpo, il corpo lo dobbiamo costruire. La parola fa di ciascuno di noi un essere diviso, un soggetto barrato, dice Lacan, un soggetto mancante-a-essere. È in quanto effetto di questo taglio che il soggetto umano sarà contrassegnato dalla mancanza e potrà essere, di conseguenza, un soggetto di desiderio. La nevrosi è sostanzialmente la difficoltà a fare i conti con tutto questo, la difficoltà a fare i conti con l’effetto ultimo della castrazione, il desiderio. Il nevrotico soffre, dunque, nel proprio desiderio, soffre della propria mancanza-a-essere, nella quale non sa come riconoscersi, con la quale non sa come fare.

La castrazione

La clinica della nevrosi è dunque la clinica del desiderio, una clinica, possiamo dire, che ruota tutta intorno alla ricerca dell’oggetto, dell’oggetto perduto per effetto della castrazione. Ma per questo è anche la clinica della domanda, della domanda sul proprio desiderio. Non c’è domanda che non sia sul proprio desiderio, su ciò che al soggetto manca, su ciò che il soggetto cerca. Infatti, per entrare ancora di più nel vivo della questione della nevrosi, il nevrotico non sopporta che l’oggetto del proprio desiderio sia un oggetto perduto per sempre. E qual è l’oggetto perduto per sempre? È quello che Lacan chiama il fallo immaginario della madre (φ), per designare, anche in questo modo, il godimento incestuoso, fallo immaginario che se, da una parte, in seguito alla castrazione, diventa l’oggetto perduto - che Lacan chiama ora oggetto piccolo (⍺), per indicare quello che resta del godimento interdetto, un resto di godimento, quindi, un plus-godere - dall’altra, in quanto perduto, consente quel processo di simbolizzazione della perdita che è ciò che, nella psicoanalisi lacaniana, è il Fallo simbolico (ɸ), riflesso capovolto di quel fallo immaginario (φ) che, ormai perduto, diventa un -φ. Quindi, solo se, in seguito alla castrazione, si realizza una perdita di godimento, vale a dire un -φ, si potrà produrre in opposizione simbolica il Fallo con la F maiuscola (ɸ), in quanto, possiamo dire, significante del desiderio. Per questo, se l’Edipo freudiano comprende solo tre elementi, la madre, il bambino e il padre, quello lacaniano ne comprende invece quattro: la madre, il bambino, il padre e il Fallo.

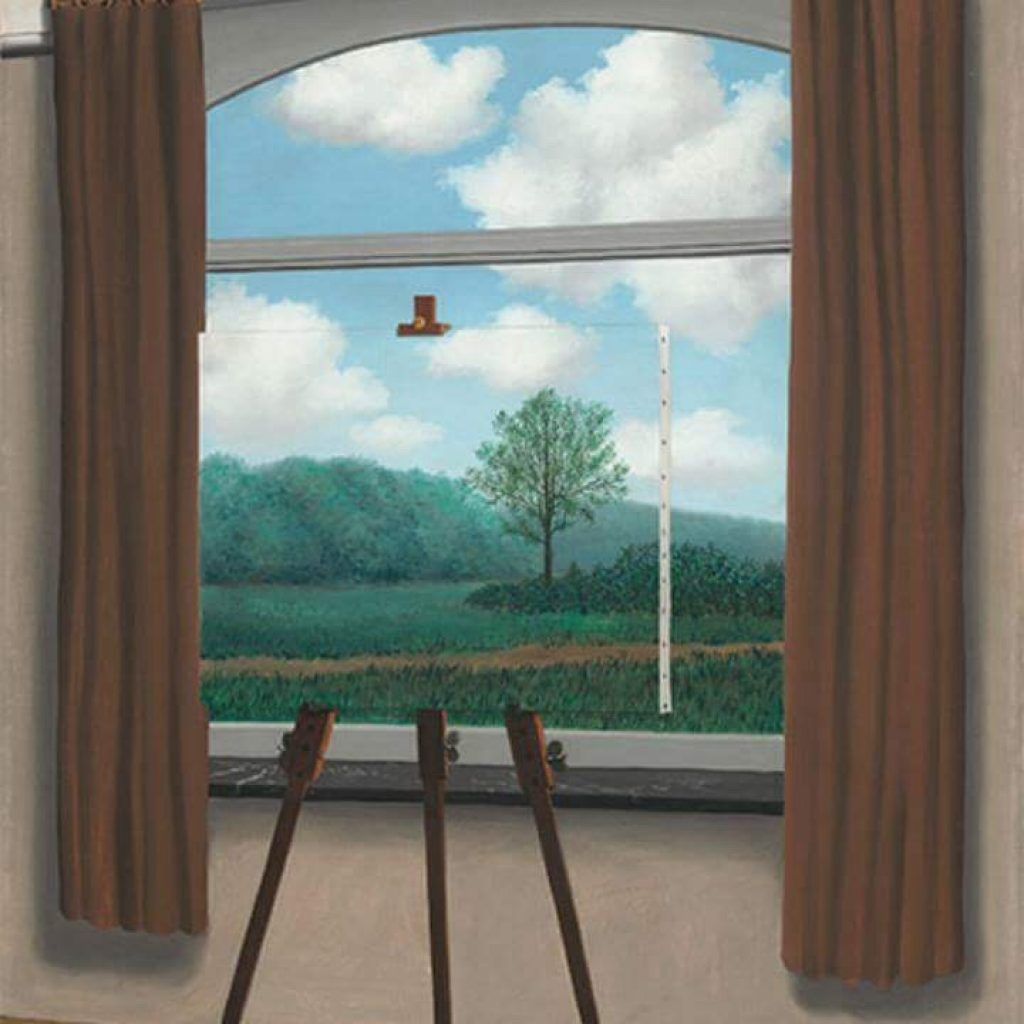

Fantasma e desiderio

Ora, nel nevrotico, tutto questo non ha funzionato bene e dunque Il nevrotico si ostina trattenere l’oggetto perduto dove non dovrebbe più stare. Lacan racchiude il Fantasma fondamentale soggettivo nella famosa formula $◇⍺: il Soggetto ormai segnato, diviso dal taglio, dalla barra della castrazione edipica ($) tende (◇) verso l'oggetto perduto (⍺) che colloca nel luogo dell’Altro, dove in effetti non sta e dove, quindi, non potrà mai essere raggiunto, impossibilità che il nevrotico non sopporta. Per questo, impegnato com’è nella ricerca dell’oggetto del suo desiderio, egli fa di tutto per far sussistere l’Altro, facendosi in quattro per soddisfarlo, anche a scapito di sé stesso: il nevrotico è tanto impegnato nel soddisfare il desiderio dell’Altro da dimenticare il proprio, dice Lacan nel seminario VI. Il nevrotico si sottomette dunque alla domanda dell’Altro, sulla quale si regge, avendo sacrificato se stesso per l’Altro, custode immaginario del suo desiderio. Per questo, il nevrotico vorrebbe sostituire il punzone del fantasma (◇), che lo collega all’Altro, ma dal quale lo separa anche, con il segno = ($ = ⍺), grazie al quale nell’Altro può precipitare, l’isterica per identificarvisi, l’ossessivo per distruggerlo, al fine ultimo di trionfare narcisisticamente sul proprio desiderio. In effetti, l’oggetto del desiderio non può mai ritrovarsi dove il soggetto lo cerca, nell’Altro, essendone lì piuttosto il miraggio. L’oggetto del desiderio, in quanto ormai perduto, può essere solo un oggetto causa e non di soddisfacimento del desiderio. Il fine dell’analisi sarà infatti proprio quello di aiutare il nevrotico a riconoscere l’oggetto del suo desiderio come oggetto causa e a sopportarlo dove dovrebbe veramente stare, alle spalle, non di fronte a lui, come nella formula: ⍺ ◇ $. Il che equivale a dire che, alla fine di un’analisi riuscita, il paziente passa dalla posizione dell’isterica, cioè di chi domanda, a quella dell’analista, a quella cioè di chi ascolta.

L’isterica

In un intervento del 1977, a proposito dell’isteria Lacan si esprime come segue:

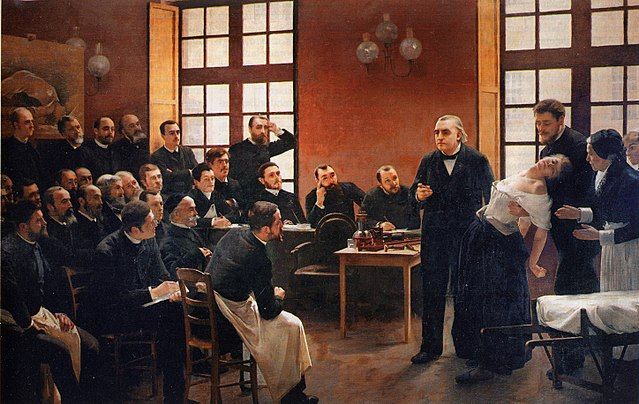

"Dove sono finite le isteriche di un tempo, quelle donne meravigliose come Anna O, ed Emmy Von N? Non solo avevano un vero ruolo, ma sicuramente anche un ruolo sociale. Quando Freud si mise ad ascoltarle, furono loro a permettere la nascita della psicoanalisi. È a partire dal loro ascolto che Freud ha inaugurato un modo del tutto nuovo della relazione umana.

Oggi, che cosa sta al posto dei sintomi isterici di una volta? L'isteria non si sarà forse spostata nel campo sociale? La stramberia psicoanalitica non l’avrà mica sostituita? "[2]

"un sintomo isterico è strano. Si risolve a partire dal momento in cui la persona, la quale non sa veramente quello che dice, comincia a blaterare” [3]

Il sintomo isterico

Il sintomo isterico ha dunque a che fare con il linguaggio, con la parola. Che oltre che corporeo, il sintomo dell’isterica sia anche un discorso è la grande scoperta di Freud. La scoperta da cui nasce la psicoanalisi: una pratica della cura inventata e imposta a Freud dall’isterica e dal sintomo di cui ella soffre.

L’isterica s’offre nel corpo, un corpo luogo della parola che lì produce il suo sintomo, un sintomo che, come si esprime Lacan, è dunque una parola in pieno esercizio. E infatti, l’isterica recita il teatro della sua nevrosi nel corpo e attraverso il corpo, essendone il sintomo l’interprete principale. Ma perché il sintomo isterico è una parola in pieno esercizio? Perché il sintomo dell’isterica parla? E soprattutto, di cosa parla? Ricordiamo che l’isteria è una nevrosi, anzi è la nevrosi, e il suo sintomo, come Freud ha dimostrato, è una formazione dell’inconscio, vale a dire che, come le altre formazioni dell’inconscio, è dell’ordine del simbolo e non del segno, com’è, invece, il caso del sintomo medico. Dire che il sintomo nevrotico è dell’ordine del simbolo vuol dire che esso si costituisce in quanto metafora secondo la legge della sostituzione di un significante con un altro significante, mentre il sintomo ossessivo è metonimia perché segue il criterio dello spostamento del significante. Quindi, a differenza del sintomo medico, quello nevroticoco non rivela, ma maschera la causa che lo produce, essendo questa sempre un’altra rispetto a quella che il sintomo sembra indicare. Il sintomo psicoanalitico parla dunque sempre di altro. Di cosa? Parla di ciò che Freud ha chiamato il rimosso, ciò che costituisce la materia prima dell’inconscio, vale a dire ciò che alla parola si sottrae e alla parola torna in altro luogo e in altro modo, nel corpo dell’isterica, come sintomo somatico, nel pensiero dell’ossessivo, come dubbio. Ora, qui possiamo cogliere una differenza fondamentale tra l’inconscio freudiano e quello lacaniano, una differenza che riguarda proprio le formazioni dell’inconscio, vale a dire i prodotti del lavoro dell’inconscio sul materiale rimosso: per Freud le formazioni dell’inconscio sono rappresentazioni (Vorstellungen), per Lacan, invece, sono formazioni di parole, sono parole che prendono corpo nel simbolico[4]. Per questo, per Lacan, il sintomo isterico non ha niente a che vedere con le rappresentazioni inconsce, (Unberwusste Vorstellungen), come credeva Freud, ma solo con le parole. Ecco perché Lacan dice che l’inconscio è strutturato come un linguaggio, è cioè dell’ordine di quello che non si sa di dire e non dell’ordine di quello che non si sa cosa voglia dire. L’isterica è questa, quella che dice senza sapere quello che sta dicendo.

Il sintomo corporeo isterico

Se il sintomo isterico è fatto di parole che prendono corpo nel simbolico e che l’isterica iscrive nel corpo, allora possiamo dire, con la Brousse, che il sintomo corporeo isterico rappresenta il punto di annodamento nel corpo del simbolico con l’immaginario[5], che ha, cioè, la struttura del simbolico, ma il contenuto dell’immaginario.

L’isterica fa dunque del proprio corpo il luogo dell’inconscio, il luogo del rimosso: Freud lo aveva capito e aveva coniato il concetto di conversione somatica per indicare il processo psichico attraverso il quale l’isterica consegna il rimosso al corpo su cui articolare il suo sintomo secondo la legge della sostituzione del significante.

Per Lacan, il sintomo isterico rivela, infatti, come opera il significante: la marcatura dell’immagine del corpo ad opera del significante, causata, in quel determinato punto e in quel determinato momento, da un’esperienza di godimento tale da provocare però anche sofferenza. Ne “Il disagio della Civiltà” del 1929, Freud riconosce che il sintomo nevrotico è causa di sofferenza perché sostitutivo di un soddisfacimento sessuale che non può realizzarsi in quanto tale, ma considera ancora un enigma questa sofferenza[6]. Nel caso del sintomo somatico isterico, se consideriamo il caso di Dora, soprattutto attraverso la lettura che ne fa Lacan, la sofferenza è dovuta al fatto che il significante che si incorpora è quello dell’identificazione con il padre e il soddisfacimento che ne provoca l’iscrizione è il soddisfacimento del desiderio del padre. L’isterica, come Dora dimostra, non ha accesso al proprio desiderio se non tramite il significante del desiderio del padre, ma, al tempo stesso, deve identificarsi anche con il signor K. che è dotato dell’organo sessuale valido: quindi, da una parte, Dora, con il proprio sintomo in quanto iscrizione del significante del desiderio paterno insoddisfatto (mio padre non è adeguato, ripete Dora a Freud), sostiene il padre, dall’altra, attraverso l’identificazione immaginaria con il Signor K., sostiene anche l’altra donna, rappresentata dalla Signora K., il vero interesse di Dora.

L’altra donna

Il bisogno di sostenere il desiderio maschile verso l’altra donna, e non verso sé stessa in quanto pure lei donna, è dovuto al fatto che, per Lacan, nell’isterica, vi è un difetto dell’identificazione originaria con il femminile materno. Per questo, l’isterica è quella che si interroga su cosa significhi essere una donna e in cosa consista il desiderio femminile. Solo che cerca di arrivare a saperlo sostenendo il desiderio maschile verso l’altra donna, disponendosi cioè dal lato maschile. L’isterica arriva dunque alla donna lungo il giro dell’identificazione con il padre e con l’Altro e non lungo quella dell’identificazione con il femminile. Al femminile l’isterica cerca di arrivare attraverso l’immaginario, cercando l’immagine riflessa del femminile, del femminile dell’altra donna, come fa Dora quando si perde nell’ammirazione estatica della statua della Madonna di Desdra. Di conseguenza, l’isterica, tenendosi lontana, attraverso il proprio sintomo corporeo, dall’identificazione con il femminile, impedisce di fatto al proprio corpo di accedere al godimento sessuale e di entrare i relazione con l’Altro come oggetto di scambio simbolico. In sintesi, se il sintomo corporeo isterico, da una parte sostiene la castrazione paterna, dall’altra sostiene la privazione del godimento sessuale che ella si infligge. Ecco come lo dice Lacan:

"L'isterica si rigira negli omaggi rivolti ad un'altra, e offre la donna in cui adora il proprio mistero all'uomo di cui assume il ruolo senza poterne godere. In cerca senza sosta di cos'è essere una donna, essa non può che ingannare il suo desiderio, perché questo desiderio è il desiderio dell'altro, non avendo soddisfatto all'identificazione narcisistica che l'avrebbe preparata a soddisfare l'uno e l'altro in posizione d'oggetto"[7]

Possiamo dire, paradossalmente, che il vero godimento dell’isterica è di privarsi del godimento sessuale. Molte isteriche sono anorgasmiche perché isteriche, e non isteriche perché anorgasmiche!

Il discorso dell’isterica

Quello isterico non è solo un sintomo iscritto nel corpo, ma è anche un discorso[8], un discorso che, in quanto tale, è sempre rivolto all’Altro: il sintomo è un discorso, per questo lo ascoltiamo dice ancora una volta Lacan. Il sintomo isterico si legge, dunque, in quanto scrittura nel corpo, ma si ascolta anche, in quanto discorso. Si legge, si ascolta e si interpreta. Anche se l’isterica, attraverso il suo sintomo, domanda sul proprio desiderio, alla domanda dell’isterica non è possibile rispondere perché la risposta non è mai quella che l’isterica vuole: possiamo dire che nell’isterica la risposta è sempre insoddisfacente perché, come afferma Lacan, l’isterica vuole un desiderio insoddisfatto.

“La trama del-discorso-dell’isterica è fondata principalmente sulla domanda, sulla domanda del suo desiderio. L'isterica è un personaggio "domandante", sempre alla ricerca di risposte-non rispondenti. Il copione dell’isterica è isterizzato, è pieno di domande, non di parole. La domanda che fa l’isterica è la domanda che non vuole risposta. Insoddisfatta della risposta, l’isterica reclama: Ancora-una-domanda!”[9]

Il sintomo somatico dell’isterica è il discorso che mette in scacco il sapere medico poiché non è una manifestazione di una malattia del corpo, ma della scrittura nel corpo della verità inconscia del soggetto.

Nessuna situazione come quella isterica introduce così efficacemente e così chiaramente la questione del corpo in psicoanalisi e il discorso che il soggetto produce e indirizza all’Altro attraverso di esso. Nessuno, come l’isterica, ci dimostra che, ancor più che attraverso il linguaggio, è nel corpo che ella mette in scena quei sintomi attraverso i quali si rivolge all’Altro interrogandolo su quel desiderio di cui quei sintomi sono gli interpreti buffi e il fantasma inconscio la sceneggiatura. Stati dissociativi, crepuscoli della coscienza, disturbi visivi, gastrici, olfattivi, nausea, false gravidanze, svenimenti, tossi spasmodiche, paralisi, convulsioni, tremori, contorsioni o irrigidimenti che disobbediscono alle leggi della neurologia sono gli attori della messinscena dell’isterica sul palcoscenico del suo corpo, soprattutto ai tempi di Freud. E oggi? Oggi l’isterica non è affatto uscita di scena, continua a costruire un corpo nel corpo, un corpo che l’isterica cambia a seconda di come cambia il padrone: se cambia il padrone l’isterica cambia il corpo di scena e lo spettacolo che offre. Nessuno come l’isterica sa mutare il proprio copione a seconda di come muta il padrone a cui lo rivolge. Ai tempi di Freud il padrone era il neurologo e i sintomi erano prevalentemente neurologici, oggi i nuovi padroni a cui l’isterica s’offre sono i medici, i nutrizionisti, gli estetisti, gli psichiatri e ad essi l’isterica adegua oggi i propri sintomi e affida il proprio corpo: le multiformi manifestazioni del cosiddetto “disturbo borderline della personalità”, l’anoressia, la bulimia, il ricorso maniacale alla chirurgia estetica, le azioni cruente ed eccessive sul proprio corpo compongono i nuovi scenari della sofferenza e del godimento dell’isterica di oggi nel corpo, luogo sia della domanda d’amore, sia del dominio narcisistico su un desiderio che l’isterica nega nel momento stesso in cui lo manifesta, pur di dimostrare che, in fondo, il suo è un desiderio di niente: “vedete? Ho niente”. Anche ai tempi di Freud l’isterica è quella che riserva il niente per sé: niente desiderio del corpo, niente godimento sessuale, niente orgasmo. La belle indifférence dell’isterica di una volta nei confronti delle sue teatrali manifestazioni corporee, la disinvolta impassibilità con la quale l’anoressica esibisce il suo corpo scheletrico allo sguardo inorridito dell’altro sono l’espressione lampante dell’evacuazione del desiderio nel luogo dell’altro attraverso il messaggio del corpo. L’isterica è quella che s’offre nel corpo, vera maestra nel causare un desiderio che lascia sempre insoddisfatto, un desiderio che porta a niente.

Il sintomo psicosomatico

Il corpo può essere interessato anche dal sintomo psicosomatico, che niente ha a che vedere però con il sintomo somatico isterico. Il corpo, infatti, non è solo il luogo in cui l’isterica iscrive la parola in quanto corpo del simbolico, la parola significante, ma anche il luogo di ciò che nel simbolico non può entrare, di ciò che nell’esperienza primitiva del soggetto non ha potuto essere simbolizzato, di ciò che l’inconscio rigetta, ma che al soggetto ritorna sotto forma di un reale che morde il corpo provocandone la lesione, la malattia psicosomatica. Se, allora, il sintomo corporeo dell’isterica è, come abbiamo visto, dell’ordine della metafora, il sintomo psicosomatico è dell’ordine dell’olofrase, se il sintomo corporeo isterico, in quanto corpo del simbolico, è interpretabile, il sintomo psicosomatico, in quanto del reale, non è interpretabile. Insomma, se l’isterica, pur non sapendo di cosa parla, almeno sa che è lei a parlare, lo psicosomatico non sa neanche che è lui a parlare. Nell’isterica il corpo è lo scenario che porta alla singolarità del desiderio soggettivo, nel caso del disturbo psicosomatico il corpo è il luogo in cui il sintomo ne preclude ogni possibilità di accesso.

Il corpo

L’isterica ci insegna dunque che il nostro corpo non può mai ridursi ad un organismo, cioè ad un mero insieme di organi, per quanto complessi ne possano essere l’architettura e il funzionamento, ma che esso è sovrascritto dal significante che vi incorpora la parola, che eleva un organismo ad un corpo, un corpo parlante. Lacan, per designare l’essere umano in quanto abitato dalla parola, sostituirà il termine di soggetto con quello di parlessere. Ma il nostro non è solo un corpo parlante, è anche un corpo parlato, perché raggiunto dalla parola che l’Altro scrive sul nostro corpo. Le identificazioni sono il prodotto delle scritture sul nostro corpo che l’Altro fa di noi e che noi scambiamo per nostre, alienandoci in esse.

È il proprio corpo in quanto alienato, in quanto luogo dell’Altro che l’isterica rifiuta. L’isterica, che pure del corpo si serve per inscenarvi attraverso il sintomo quel discorso che deve incantare l’Altro, sedurlo, provocarne il desiderio, al tempo stesso all’Altro lo sottrae, lo nega: un corpo che, se da una parte mostra allo sguardo dell’Altro, dall’altra lo nasconde. Come Diana che, sorpresa al bagno da Atteone, con una mano lascia cadere il velo scoprendo la sua nudità, mentre con l’altra lo trattiene per ricoprirla.

1La sessualità

L’isterica rifiuta il corpo in quanto luogo della madre, luogo del difetto di identificazione narcisistica con la madre, ma è un rifiuto parziale, un rifiuto a metà: da una parte l’isterica sa essere molto femminile e, al pari della donna, sa come causare il desiderio maschile, sa usare le armi della sua femminilità, sa bene che il desiderio maschile riduce e raccoglie la donna in quell’oggetto attraverso cui la fa consistere, e dunque l’isterica sa farsi oggetto di seduzione, ma, al tempo stesso, a differenza di quanto avviene nelle donne, il suo corpo diventa anche il luogo del rifiuto dell’Altro, del respingimento di quel desiderio che ha causato e che non può veramente soddisfare, nell’Altro, come anche in sé stessa. “A me può piacere solo l’uomo che dimostra di desiderarmi”, “Guardo solo gli uomini ai quali piaccio, ma non posso guardare quelli che piacciono a me”, “Non voglio desiderare”, “Voglio non desiderare”, sono queste le frasi che frequentemente sentiamo dalle isteriche in analisi. A differenza della donna, l’isterica - come dice Lacan - non accetta di essere il sintomo del proprio uomo.

È per questo che l’isterica vive il proprio corpo svuotato della sessualità, lo sente frammentato e cerca di tenerlo coeso proprio attraverso la domanda insistente sul proprio desiderio. Diciamo che l’isterica si sostiene sulla domanda e per questo viene in analisi, non per arrivare da qualche parte, ma per poter domandare. Ancora è l’avverbio dell’isterica. Come dice Lacan, l’isterica di tutto guarisce tranne che della sua isteria.

L’isterica sacrifica il proprio essere al desiderio: vuole essere desiderata per esistere e non per desiderare a sua volta. Per questo deve sostenere, nell’uomo, come abbiamo visto, il desiderio per l’altra donna. Per questo, si dice, che l’isterica, ama per procura. La donna, invece, può permettersi di apprezzare il desiderio dell’uomo perché maggiormente sostenuta da una identificazione narcisistica meno difettosa e da una sessualità che, anche se non tutta, è anche sotto l’insegna del Fallo. La donna può acconsentire al fallo del proprio uomo per goderne e non per toglierglielo, non ha bisogno di castrare il proprio uomo, l’isterica invece sì, lo castra per preservare il proprio essere, ma così facendo si impedisce di poterne godere. Mentre la donna conosce il proprio desiderio in quanto è capace di annodare il desiderio al godimento, per l’isterica il desiderio è un enigma perché non può annodarlo al godimento: l’isterica sacrifica il desiderio all’essere, sottraendolo alla sessualità.

E dunque?

Cosa insegna a noi analisti l’isterica? Insegna quello che ha insegnato a Freud, che il discorso della psicoanalisi parte dall’isterica, che alla verità inconscia del soggetto conduce l’isterica e non la scienza, ma, soprattutto, che gli effetti della psicoanalisi sono figli del discorso, vale a dire dipendono

“dall'installazione di coordinate simboliche da parte di qualcuno che è analista, e la cui qualità di analista non dipende dal tipo di setting, né dalle diagnosi dei suoi pazienti, ma piuttosto dell’esperienza in cui è impegnato”.[10]

In conclusione, accogliendo la domanda dell’isterica, Freud ha offerto all’isterica la psicoanalisi, ossia, come ci ricorda J.-A. Miller, la possibilità di inscenare la sua "commedia", costituendosi l'analista sia come palcoscenico, in quanto luogo dell'Altro, sia come spettatore, in quanto nella posizione di colui che ascolta. Nel corso del dramma i ruoli si alternano anche poiché l'analista talvolta diventa "interprete" e il paziente spettatore. In questa scena il paziente immette quanto di più suo e di più vero egli abbia ed è un'esperienza molto seria per lui. In virtù di ciò la psicoanalisi ha il grande merito di aver permesso la pacificazione sociale dell'isteria, e della malattia mentale in genere.

Salerno 28 aprile 2024 Egidio T. Errico

[1] Il Seminario XI, non a caso del 1964, è un Seminario importante, non solo per gli argomenti che tratta, ma anche per il significato politico che riveste nella storia dei rapporti tra Lacan e la comunità psicoanalitica riunita nell’ Associazione Psicoanalitica Internazionale (IPA), in quanto fu la risposta di Lacan alla famosa direttiva di Stoccolma che, il 19 novembre 1963, lo escludeva dall'elenco dei didatti, e alla quale fece seguito l’epurazione di Lacan dalla Società francese di psicoanalisi e quindi anche dall’IPA. Nel gennaio 1964, all’indomani quindi della scomunica - come lui stesso definì la sua radiazione dall’IPA - Lacan iniziò il seminario I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi e, nello stesso anno del 1964, il 21 giugno, fondò la Scuola francese di psicoanalis che, poco dopo prese il nome di Scuola freudiana di Parigi. Oggi la Comunità psicoanalitica lacaniana conta centinaia di associazioni lacaniane nel mondo e l’Associazione Mondiale di Psicoanalisi (AMP) migliaia di iscritti, e forse in numero anche maggiore anche di quello degli iscritti dell’IPA. La stessa comunità psicoanalitica che nel 1963 estromise Lacan dall’elenco dei propri iscritti, sta invece oggi dimostrando un interesse sempre più diffuso nei confronti delle posizioni di Lacan riguardo la pratica della psicoanalisi, e gli analisti che si ispirano all’insegnamento di Lacan sono sempre più numerosi anche tra gli psicoanalisti dell’IPA.

[2] J Lacan, Discorso sull’isteria, in La psicoanalisi, Borla, 2013, n 53-54, pag. 9

[4] J. Lacan op. cit.

[5] M-H Brousse, L’isteria e il corpo, in La psicoanalisi, Borla, 2000, n 28, pag. 159

[6] Il lavoro psicoanalitico ci ha insegnato che sono precisamente queste frustrazioni della vita sessuale a non essere sopportate dai cosiddetti nevrotici. Costoro si creano coi loro sintomi soddisfacimenti sostitutivi, i quali tuttavia sono causa di sofferenza o in quanto tali o perché provocano difficoltà col mondo circostante e con la società. Non è difficile capire perché ciò avvenga nel secondo caso, ma nel primo siamo di fronte a un nuovo enigma. (Freud S., Il disagio della civiltà, 1929 in Opere, Boringhieri, vol. 10, pag.596.

[7] Lacan J., La psicoanalisi e il suo insegnamento, in Scritti, Einaudi, pag. 445.

[8] Il discorso dell’isterica è uno dei quattro discorsi di cui Lacan tratta nel Seminario XVII (1969-70) intitolato Il rovescio della psicoanalisi.

[9] Gallelli C., elaborato delle mie lezioni sull’isteria al I anno di corso della Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica della SIPP anno acc. 2024

[10] Miller , J.-A. Vers PIPOL 4 , Mental, n° 20, 2008, p. 186.