INTRODUZIONE ALL'ALTRO: PERCHE' NON SIAMO PIANETI.

Un breve commento alla lezione XIX del Seminario II di Lacan

Alcune psicoterapie non psicoanalitiche, come ad esempio la psicoterapia cognitiva , oppure la psicologia dell'Io, o quelle che rientrano nell'ambito della cosiddetta psicoanalisi post-freudiana , ci sembra puntino a favorire il recupero di tutte quelle funzioni cosiddette dell'Io, in maniera tale che il soggetto, identificato così nelle articolazioni di queste funzioni, possa arrivare a coincidere esattamente con il suo proprio Io, e dunque con il modo più efficace attraverso cui possa avere la meglio su quei due mondi intorno a cui egli gravita, vale a dire il mondo esterno e quello interno.

In tal modo, tali terapeutiche addestrative non farebbero altro che "arricchire" l'essere umano di sostanza , una sostanza che ad altro poi non servirebbe se non ad addensare ulteriormente l'Io. Un Io concepito di conseguenza come adatto ad entrare dunque in un rapporto di funzioni , e non di relazioni , con altri Io, e anche con la sua stessa soggettività, alla quale ultima, se pure viene lasciato il nome di Inconscio , lo è solo per designare ciò che deve dall'Io essere governato e messo nelle condizioni di non inficiarne le funzioni, o, nel migliore dei casi, per trarne felice ispirazione .

In effetti,secondo tali approcci, è nella buona sostanza dell'Io, e nel suo corretto funzionamento, che risiederebbe la salute dell'uomo, mentre sarebbe nel grado attraverso cui l'Io si lascia mettere in scacco dalle insidie del mondo esterno, o dalle pressioni di quello interno -dalle supposte istintuali, primitive, caotiche tensioni da esso provenienti- che consisterebbe invece la malattia , da dover curare poi con la psicoterapia.

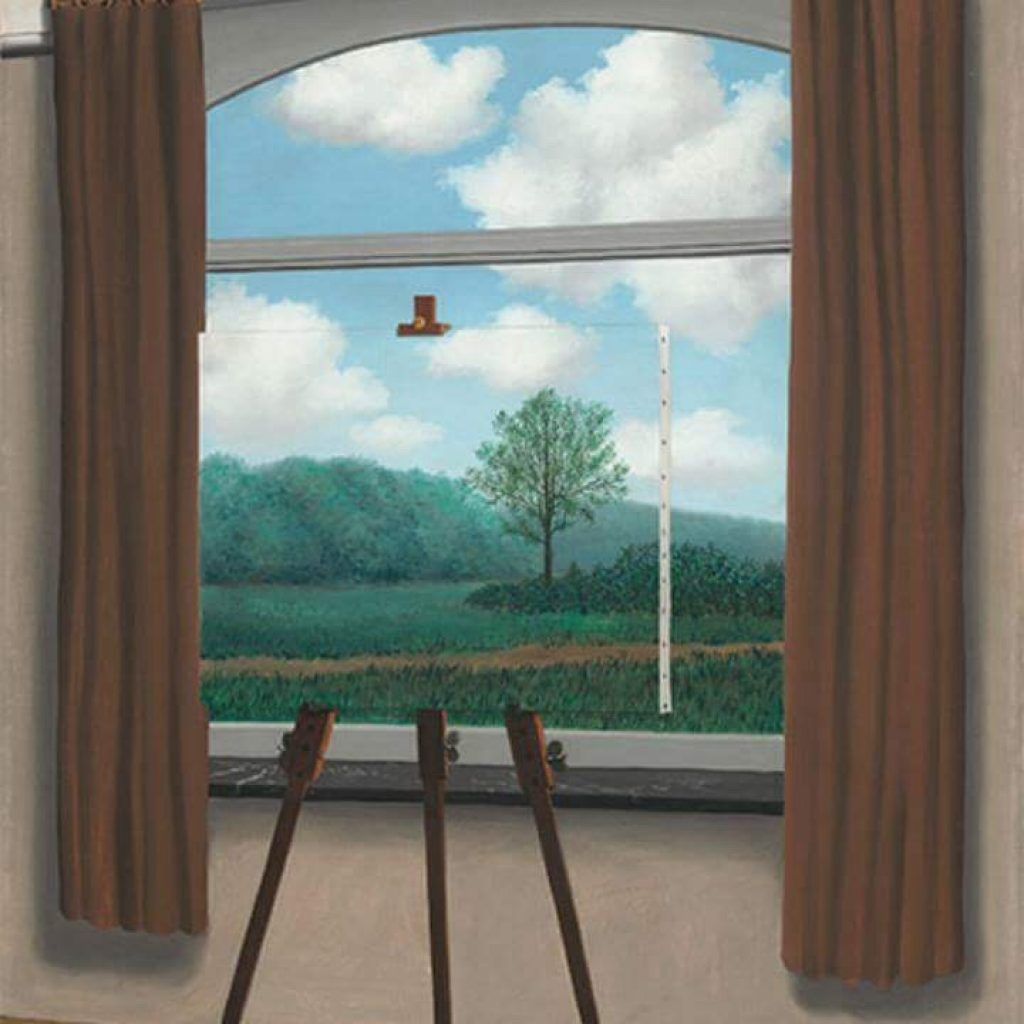

L'essere umano verrebbe dunque concepito come una sostanza che, in quanto tale, avrebbe una sua densità, il suo peso, il suo spessore e rientrerebbe in tutta quella serie di parametri di misurabilità che, se giusti e corretti, ne garantirebbero il miglior grado di funzionamento. Di conseguenza, anche i rapporti tra questi soggetti/masse risulterebbero espressione del buon funzionamento dei loro rispettivi Io, vale a dire come regolati da leggi di natura , al pari delle leggi gravitazionali che regolano i rapporti tra pianeti.

Invece, si dà il caso che non siamo pianeti. Non siamo densi, compatti, tutto d'un pezzo come i pianeti, i quali si muovono precisi nelle loro orbite, e non fanno altro che ruotare su se stessi, da milioni di anni e senza scontrarsi mai tra di loro, dal momento che le loro attrazioni sono regolate dalle leggi gravitazionali, leggi che rimangono tali e immutabili per l'eternità, prevedibili e, soprattutto, misurabili.

Noi esseri umani siamo invece bucati, segnati, e se ci attraiamo è per incontrarci, e per scontrarci pure, per scontrarci finanche quando ci amiamo: le nostre attrazioni , infatti, non sono regolate da leggi universali, prevedibili e misurabili, ma dalla legge del desiderio che, anche se universale -il desiderio è quello- è al tempo stesso sempre imprevedibile, e dunque non misurabile: il desiderio infatti gira diversamente in ognuno di noi, secondo il nostro particolare modo di essere, anzi secondo la singolarità di ciascuno di noi, quella singolarità, possiamo dire, del nostro nome proprio di persona . Il desiderio umano risponde dunque alla logica della nominazione , e non a quella della numerazione . Per questo -lo diciamo en passant- a differenza di molte terapie della conformazione normativa -i cui esiti sono quelli attesi secondo i parametri, numerici, della normalità stabilita-, la psicoanalisi non può rientrare in nessun calcolo previsionale, e in nessuna statistica che ne permetta una qualsiasi standardizzazione: una cosa è il lavoro di normalizzazione di funzioni secondo canoni prestabiliti oggettivamente, altra cosa è impegnarsi invece nella problematica del desiderio umano che, sfuggendo ad ogni oggettivazione standardizzabile, può avvalersi solo di quella particolare interrogazione soggettiva che la psicoanalisi, al tempo stesso, propone e accoglie, e solo presso il soggetto in cui si implica.

E' Lacan che vedrà, in tale concettualizzazione sostanziale e funzionale del soggetto, la sua riduzione al rango di un pianeta , se,dando inizio alla lezione XIX del Seminario II, arriverà a dire: non siamo per niente simili ai pianeti, lo tocchiamo con mano in ogni momento, ma ciò non ci impedisce di dimenticarlo. Abbiamo sempre la tendenza a ragionare degli uomini come se si trattasse di lune, calcolando la loro massa, la loro gravitazione. E' proprio con questo richiamo, questo richiamo al fatto lapalissiano che non siamo pianeti -e dunque che il consesso umano non può essere concepito in termini di un sistema di movimenti gravitazionali tra soggetti, sempre uguale e prevedibile una volta regolatone masse e funzioni ottimali- che Lacan, a mio avviso, dischiude di fatto il suo discorso sulla psicoanalisi come la psicoanalisi del ritorno a Freud e della concezione del Soggetto umano, non in termini di sostanza, ma di etica .

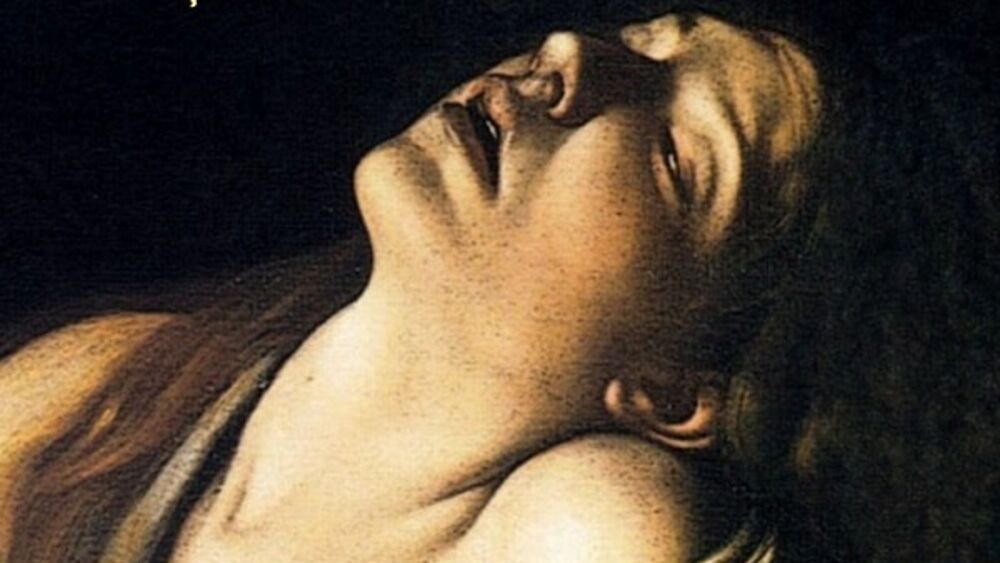

Un soggetto, il soggetto della psicoanalisi freudiana, che non coincide dunque con le funzioni del suo Io, ma ne è continuamente decentrato, coincidendo piuttosto con il suo inconscio, e dunque un soggetto che, al pari dell'inconscio in cui si costituisce, è etico, non ontico , in altri termini, un soggetto significante. Un soggetto etico in quanto regolato, non da funzioni, ma dalla legge del desiderio, e significante in quanto detto , nominato dall' Altro . L'Altro da cui riceve anche la parola e, con essa, l'indicazione a come costituirsi istanza di riconoscimento , e soggetto della domanda che può a sua volta rivolgergli.

l'Altro non è dunque l'altro pianeta, ma primariamente quell'altro di se stesso in cui il soggetto umano si trascende, quell'Altro che è prima di tutto il suo inconscio, ma anche l'Altro che egli potrà poi arrivare a riconoscere come l'Altro da se stesso. Non a caso il titolo stabilito da Miller per questa lezione è quello di " Introduzione all'Altro ".

E' dunque in questa struttura significante del suo discorso con l'Altro, che si costituisce il Soggetto lacaniano e della psicoanalisi freudiana, ed è nella possibilità di arrivare a poterne sostenerne le falle, i buchi, le pieghe, le incertezze, gli smarrimenti, senza d'altra parte rinunciare a riconoscersene il soggetto, che mira la cura psicoanalitica, riconoscendo in quello che strutturalmente manca, e non in quello che sostanzialmente riempie, il cardine della salute mentale dell'essere umano.